| |

| 「8620形(28661)」蒸気機関車製作記 |

| |

| 8.ボイラーの組み立。 |

|

| |

| プロトタイプ(28661)のため「パーツの取り付け位置」や「配管(パイピング)」がおおかたのタイプと異なり苦労しました。 尚,冒頭ページに記しました通り「ボイラーバンド」が一箇所t欠けているため追加が必要です。 またコンプレツサーからの配管に注意が必要です(1-6参照)。 ハンドレールナップは挽物でなく割ピンを使う事で高さを低くできました。 |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

1-1 |

洗口栓がボイラーに埋まるようにするため孔を少々皿いました。 |

|

1-2 |

洗口栓を取り付けました。 尚, こことは別に追加する箇所がありますのでご注意下さい(1-5参照)。 |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

「ハンドレールナップ」について。 |

|

| |

1-3 |

ハンドレールナップには大小ありますが,ハシゴが冷却管の内側で,ハンドレールは更にその下を通るため下記の既製品は使用できませんでした。 高さを低く抑えなくては成らなかったので結局「割ピン」を使用し高さを調整しました。 |

|

1-4 |

ハンドレールナップの高さについてはボイラーを組み始めてからだいぶ日が経ってから既製品が使えないと分かりました。 ハンドレールは塗装直前に固定します。 |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

1-5 |

煙室のハンダ付け。 センターを出すため段付きネジで固定した後,ハンダを流しました。 |

|

1-6 |

煙室が付いたところ。 ハンドレールは塗装する直前まで固定しません。いつでも抜き取れる状態です。 |

|

| |

.jpg) |

|

|

|

| |

1-7 |

ボイラーバンドを一箇所,追加しました。 ハンドレールナップは写真では市販品を付けていますが後日, 割ピン式に変更しました(1-3参照)。 |

|

1-8 |

本キット中,唯一のロスト製品:「コンプレッサー」の取り付け座をまず作りました。 |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

1-9 |

同時にエァクリナーの方も取り付け座を作り,ボイラーへ取り付けました。 非公式側も同様にすすめます。 |

|

1-10 |

公式側の「コンプレッサー」から「エァークリーナー」へ至る配管は逆転テコ箱が障害になるのでボイラーをランボードに固定する前に,済ましておきます。[重要] |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

2-1 |

キットと形が違うのでスクラッチしました。 |

|

2-2 |

非公式側の冷却管は後で「段数」を修正しました。 |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

2-3 |

ランボードへ差し込み設置しました。 |

|

|

|

|

| |

.jpg) |

|

|

|

| |

2-4 |

公式側。 |

|

2-5 |

非公式側。配管ラインが乱れている箇所は修正します。 |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

3-1 |

左はキットのパーツで立体感が乏しいのでスクラッチしました。 |

|

3-2 |

0.2t真鍮板と0.4φ洋白線を用いました。 |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

3-3 |

針を立て仮止めし固定しました。 白いのはテフロンシート。 |

|

3-4 |

上から見たハシゴ。 少々歪んでいるかも(^_^)v。 |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

4-1 |

実物と違いますがヘッドライトはボイラー側へ取り付けました。 ハンドレールナップは現在「割ピン」に交換されています。 |

|

4-2 |

ヘッドライトは「スパイクモデル」製でLED照明が出来るパーツです。 |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

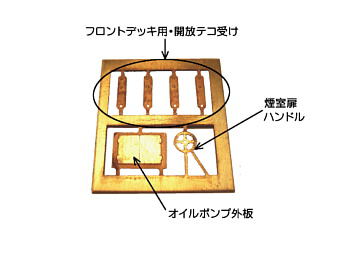

4-3 |

キットでは煙室扉ハンドルがエッチング加工で提供されています。 オイルポンプ外板は使用しませんでした。 |

|

4-4 |

キットのハンドレールナップでは大きいので「ニワ模型」のパーツを採用しました。 洋白線は0.4φです。 |

|

| |

|

|

.jpg) |

|

| |

4-5 |

煙室扉ハンドルを組み立てました。 少々手を加えています。 |

|

4-6 |

キットの煙室扉はドロップ製のしっかりしたパーツです。 |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

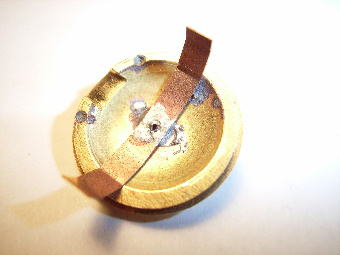

4-7 |

安達製作所方式(隣青銅板バネ)で着脱可能としました。 |

|

4-8 |

ボイラーへはめ込んでみました。 ハンドレールは調整が必要です。 |

|

| |

|

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

5-1 |

補強材は0.2t洋白の板から切り出しました。 デフレクターの下縁に足をつけ,ランボードに差し込める工夫をしました。 |

|

5-2 |

デッキに連結器,開放テコを取り付けました。 また,お召機関車用なので連絡回線受用の孔を設けました。 |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

5-3 |

開放テコの背後に「標識灯掛」を配しました。 |

|

5-4 |

更に,「つかみ棒」を取り付けました。 |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

5-5 |

を介してデフレクターを取り付けました。 |

|

5-6 |

デフレクター廻りの感じ。 |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

通常,公式側(機関士側)に設置されていますがCP(コンプレッサー)同様に非公式側にも設置されているようです。 |

|

| |

|

|

| |

6-1 |

珊瑚製品(ロストワックス)を活用しました。 |

|

6-2 |

珊瑚製品そのままでなく取付座をスクラッチしました。 |

|

| |

340__255px.jpg) |

|

340__255px.jpg) |

|

| |

6-3 |

公式側は珊瑚製品(ロストワックス)を採用しました。 |

|

6-4 |

非公式側用は適当な製品がなかったので珊瑚製品を参考にスクラッチしました。 |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

7-1 |

公式側のパイピングです。 デフレクターに隠れる部分があるのでデフレクターは省略しています。 |

|

| |

.jpg) |

|

| |

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

7-2 |

非公式側のパイピングです。 デフレクターは省略しています。 |

|

| |

.jpg) |

|

| |

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

7-3 |

東鉄のお召し蒸気機関車に特有の「消音器」を作りました。写真を見ると長いので後で作り直しました。 |

|

7-4 |

東鉄のお召し蒸気機関車は煙突の背後に「消音器」が付いていました。 C51はもちろんC57126も装備されていました。 |

|

| |

340_255px.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

7-5 |

非公式側の消音器へのパイピング。 |

|

7-6 |

公式側の消音器へのパイピング。 |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

7-7 |

バイパス弁のテコ(公式側,非公式側)を連結しました。 |

|

7-8 |

写真が不鮮明でわかりずらいと思いますが, テコ側はフォーク状にしてあります。 |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

|

| |

|

|

| |

|

8620形蒸気機関車製作記 |

|

|

前書き |

|

|

動輪改軌,先台車製作 |

|

|

主台枠(フレーム)の組立 |

|

|

シリンダー,バルブギャー |

|

|

サドル,キャブ組立 |

|

|

テンダーの製作 |

|

|

ランボード,フロントの組立 |

|

|

ボイラーの組立 |

|

|

塗装,仕上げ |

|

|

|

|

|

| |