| |

| �@ �A�I�V�}�������ގЂ�EH10�g���L�`�ʎY�ԕҁ`(1/50 scare) |

| |

| |

EH10�ʎY�ԁFEH1015 |

|

| |

1.�ԑ̂̑g�ݗ��āC���H |

|

| |

| |

�@�A�I�V�}�������ގЂ�EH10��ʎY�Ԃɑg�ݗ��āC���H�Ƃ́E�E�E�B�@���������s�v�c�Ȑ���L�ł����C�@���̃f�B�X�v���[���f���̃L�b�g�͂́u����ԁv�ɋ߂����Ƃɐ����Ă���̂ł��B�@�ʎY�Ԃɂ���ɂ͎ԑ̂��J�b�g���f������邩�̂��Ƃ���������������폜�i����j���Ȃ��Ă͐���܂���B�@�ł́C��Ɠ��e�ɂ��Ĉȉ��̒ʂ�L���܂��B�@ |

|

| |

|

|

| |

���ɐ����������܂����ꕔ�u����Ԃ̐���L�v�Əd�Ȃ镔������܂��B |

|

| |

|

|

| |

| a) �����̈ꕔ�Ƌ@�B�����i��ӏ������j�y�я斱�������̍폜 |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�L�b�g�̎ԑ̂߂Ă݂�ƑO��������ۂ�EH10�炵�����������܂���B�@�����ʼn��H�����s���܂����B�@ |

|

-2. |

�@���H�O�̋����Ђ�6.5mm�B�@EH10�炵�����������Ȃ��ő�̖��ӏ��ł��B�@���E���܂�5mm�܂ŋ��ߍŏI�I��4mm�Ɏd�グ�܂��B�@�d�グ�̕��@��b)�̒ʂ�ł��B�B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

�@�ʎY�Ԃ͏斱�������g�債���̂ɔ��������傫������܂����B�@���̉e���Łu�斱�����E���v������Ɉړ����u�@�B�����v�Ԃ̃s�b�`������ԂƂ͈قȂ��Ă��܂��B�@�����C������́u���j�^�[�v�̑傫�����L�b�g�̂̓I�[�o�[�X�P�[���ɂȂ��Ă��܂����B�@�����ŁC������K���ɕύX���邽�ߑ����̕������J�b�g������Ȃ�����܂����B |

|

| |

|

|

| |

-3. |

�@���̒���-2)�̂悤�Ɋg�債�Ă��L�b�g�̑����͍\�����S���قȂ�̂Ŏv�����Đؒf���܂���[����Ԃ����l]�B |

|

-4. |

�@�ȑ��̑����c���C���̋@�B�����͑S�ăJ�b�g���܂����B�܂�������̃��j�^�[�C�p���^��C�@����������J�b�g���܂����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-5. |

�@�قƂ�ǃJ�b�g�����ԑ́B |

|

-6. |

�@�斱�����́u���v�͂��ƂŎg�p����̂ŕۊǂ��Ă����܂��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@���ʑ����g�債�����ʁC���ԁi��ԁj���o����̂�3mm�p�_�Ŗ��߂܂���[����Ԃ����l�̉��H���s���܂���]�B |

|

-2. |

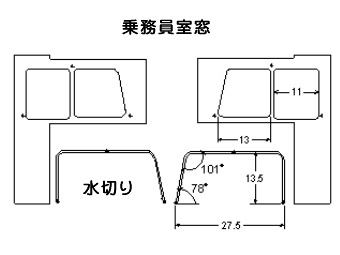

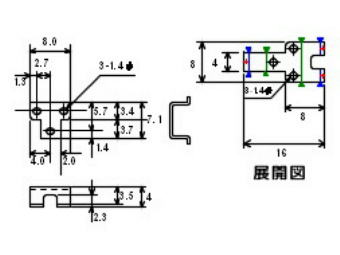

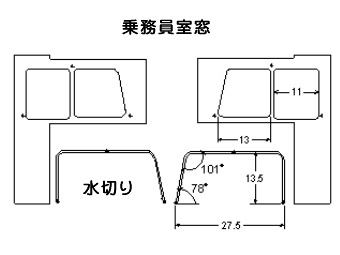

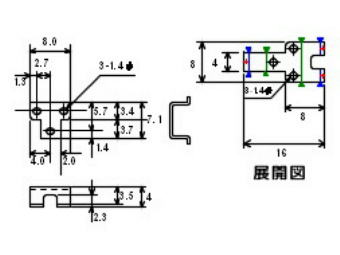

�@���ʑ��Ƃ��̒��Ƌ��̏ڍא}�i�d���Ԃ̉Ȋw�E�ʊ�64������)�������������B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-3. |

�@�ڍא}�����Ɂu�X�v��t���܂����B |

|

-4. |

�@�����ɑ��g�iH�S���j�Ƒ�����t���ċ���݂܂����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

| c)�@�@�B�����i��ӏ������j����я斱�����E���C���̔z�u�ύX |

|

|

| |

�@�B�����͍ȑ����̑���������3�ӏ��̑����ړ����܂��B�@���łɎԍ��Ɛ��������������܂����B |

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�Ȗʂ��̑����������������ӂ������������܂��B �����̂��͍̂Ĕz�u���鎞�Ɏg�p���܂��̂ŐT�d�ɐ���܂��B�@����ɂ͏���сi��i�j���c���܂��B |

|

-2. |

�@�������@�B�������Ĕz�u���܂Ƃ߂܂����B�@�����������ė��p����킯�̓L�b�g�̑��K���X���g�����߂ł��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-3. |

�@�斱��������1.5t�̃v�������o����U���܂����B |

|

-4. |

�@�斱�����E���͕ۊǂ��Ă��������̂��g���ʎY�ԗp�̏斱�����E���i-3�̐}�Q�Ɓj���͂ߍ��݂܂����B |

|

| |

|

|

.jpg) |

|

| |

-5. |

�@�@�B���E�����͂ߍ��ݑ��W�̉��H�͏I���܂����B |

|

-6. |

�@�}(-3.�Q��)���̐���͗m���ނŐ��삵�܂����B�@�f�ʂ̓t���b�g�ōa�̕\���͂��܂���ł����B�@ |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�u����v��t����ӏ��ɂ��炩���ߍE�𖾂��Ă����C����������͂ߍ��ݏu�Ԑڒ��܂ŌŒ肵�܂����B |

|

-2. |

�@�Œ�������C �߂ɍ�萮�`���܂����B�@�f�ʂɂ͍a������܂���B�@���Ƃ��ƃL�b�g���a�͂���܂���ł����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

-2. |

�@����Ԃ̐���ł��L���܂��������ʑ��̑�����1.2�Ӑ^�J�_�𗘗p���܂�����1.0�ӂł��ǂ������Ǝv���܂��B�@ |

|

-2. |

�@���ʑ��iH�S���j��\��t�������Ɂu�萠���v���������߁C���������u�X�e�b�v�v���Ȃ��܂����B�@�X�e�b�v�͕������Ă�����p�Ƃ��̂悤�ɕ������Ă��Ȃ��^�C�v������܂��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-2. |

�@����Ԃ̐���ł��L���܂��������ʑ��́u�����`�v�̂͂��ł��B �����̃K���X���T�C�Y��1100�~590(mm)�ŁC�����H�S���Ŏx�����Ă��܂����B |

|

-2. |

�@H�S���͉��̌��݂��o�Ȃ��悤�Ɂu0.3t�̃v���v���琻�삵�܂����B �͌^�ł�22.5�~11.5(mm)�Ƃ��܂����B�@�O�����c���������Ƃ��܂����B �@ |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

-2. |

�@��i�̑ыЂ͎���Ԃ�50mm�C�ʎY�Ԃ�70mm�ł��B�@���f���̏ꍇ�C�ʎY�Ԃ̑ыЂ�1.4mm�Ɛ���܂��B |

|

-2. |

�@���ʏ���сi��i�j��\��܂����B�@�����EH10�炵������܂����B�@ |

|

| |

_Line(RIMG8886 340_255px).jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�@��������i�ȑ��j�ƃ��j�^�[���[�t�i����)��\��t���܂����B�@���Ƀ��x�b�g�̍E�𖾂��Ă����܂����B |

|

-2. |

�@�p���^�̍ڂ��t���܂����B�@���x�b�g�͂Ȃ��ăt���b�g�ł��B�@�p���^���t���p�̃X���b�g��݂��܂����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-3. |

�@0.7�Ӑ^�J����A�����݂܂�����0.6�ӂł��悩�����Ǝv���܂��B �A������C�u�Ԑڒ��܂ŌŒ肵�܂����B�@ |

|

-4. |

�@�Œ���C0.3mm���x�����c�����܂����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

| h)�@�p���^�O���t�E�V�q��̐��� |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@g)-2�̃X���b�g�ɂ͂ߍ��ݏu�Ԑڒ��܂ŌŒ肵�܂����B |

|

-2. |

�@��͐^�J���Ŏ������Ĉʒu���߂��܂����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�^�J��(0.4t)�Ő��삵�܂����B�@�@ |

|

-2. |

�@����̃J�o�[�͎����ʂ�̌`��ɂ��܂����B�@ |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-3. |

�@����\�芮���������j�^�[�ł��B�@���j�^�[���[�t�ɂ�R���t���Ă��܂��B �ԑ̂�M2�̃l�W�Ŏ��t���܂��B�@ |

|

-4. |

�@����̓L�b�g�̂��̂Ŏԑ̂���藣�����c�[�ł��B�@�����C���Ɍ���̃J�o�[�ɑ������镔���������̂�����܂��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-5. |

�@�p���^�e�̃����{�[�h�ɕ���̈���������݂��܂����B ����ԓ��l�C�ؖڕ\���͍����܂����B�@ |

|

-6. |

�@���ԓn��䉡�̃����{�[�h�ɂ��������������݂��܂����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-7. |

�@����̓����{�[�h�̑������^�J��(0.6��)���ߍ��݂܂����B |

|

-8. |

�@�A���ʊ��̃����{�[�h�͉������C����͉������܂����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

| j)�@�ȑ�(�A���ʂ̑�)���ɂ��� |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�܂��L�b�g�̍Ȃ������������B �Ȃɑ��͕t���Ă��܂����傫���C�ʒu�C�`�Ԃ��قȂ�܂��B�@����ԓ��l�C�v���ނŖ��߂�K�v������܂��B�@�܂��y�g��������菜���܂��B |

|

-2. |

�@�����ʂ�H�S���^�C�v�ɉ��ߑ傫�������������܂����B���C���̑��͖��߂܂��������ł��͍s���Ă���܂���B�@��蒼�������̏����������Ȃ�̂�h�����߂ł��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-3. |

�@�B��̕ۑ��@�FEH1061�̍ȑ��B�@ |

|

-4. |

�@�L�c�g�̑��K���X�ɍ��킹�ђʔ������܂����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

�u�����(EH103)�v�̐���L�Ɠ������e���܂݂܂��B�@����C��蒼���܂���[m);���ԓn��d����]�B |

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@��2�ԑ̖̂y�g���E�ɂ́u�y�݂�����A�v�Ɓu���o�l�x���B�v����t���܂����B�@�y�g���ɂ́u�V�����_�[�@�v��t���܂����B |

|

-2. |

�@������4�ʑ��ɂ̓X�e�b�v�䂪����܂������ɋ߂��X�e�b�v�͑���菬�����̂ŕύX�v���܂����B 3�ʑ��ł�������ɃX�e�b�v�݂��܂����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-3. |

�@�y���̖_�͑�1�ԑ̂̐���ɖy���������牟�����Ă邽�߂ł��B�@�{�����@�̃V�����_�[�ƈ�̂ɐ����Ă��܂��B |

|

-4. |

�@��1�ԑ̑��̍Ȃ͖y�g���J�b�g���u����v��\�邾���ł����ђʃh�A�i�J���ˁj�����ɕt���Ă݂܂����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-5. |

�@��o�l�̍쓮��ԁi��1�ԑ̂̐���ɖ����j�B |

|

-6. |

�@��o�l�͂�0.2t_1mm�ЁC�א��𗘗p�B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

| l)�@���㒆�ԓd���V�q�̃X�N���b�` |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�ʌ`�̊V�q��(No.;C-4)�̓L�b�g�ɕ������Ă��܂����V�q�ƈ�̂Ɛ����Ă��Ď����I�łȂ��̂Ǝ�t�r���ȈՂŎ����I�łȂ��̂ŃX�N���c�`���܂����B |

|

-2. |

�@�^�J��(0.4t)�ŃX�N���b�`���܂����B�@���̓W�J�}�͉��L�̒ʂ�ł��B�@����Ԃ̏ꍇ�����l�ł��B |

|

| |

.jpg) |

|

|

|

| |

-3. |

|

|

|

|

|

| |

.jpg) |

|

|

|

| |

�@�y��k)-1,�A�݂̒����ɐڑ������_���p�[����ĕ������܂��B�@�����@�́u�́E�g�����i���������j�v�̃A�C�f�A�ł��B |

|

| |

|

|

| |

�����܂Łu���Ԃ킽��d����v���ȗ����Ă��܂������C�ʎY�Ԃł����삷�鎖�ɂ��܂����B |

|

| |

|

|

| |

| m)�@�lj��H�� �F ���ԓn��d���� |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�u�d����i�Ƃ��j�v�̉��ɂ͊ɏՊ킪����܂��B�@�L�b�g�ł͂����ɘA���_�i�A����j��t����悤������Ă��܂����C���ł��B�@�L�b�g�̊ɏՊ�ɓ�����Ƃ�����v���ނŖ��߂܂��B |

|

-2. |

�@�ɏՊ�ɑ�������Ƃ���̌��߂܂��B�@��1�ԑ̂̕������l�ɖ��߂܂��B�@���C���̏�̎l�p�����́u���ԓn��d���v���ђʂ��錊�ł��B�@���̌����݂���K�v������܂��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-3. |

�@�ɍ�蒼�����y�ł��B�@�����ɓd�����݂��܂����B |

|

-4. |

�@�d������������}�������܂��B�@ |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-5. |

�@�y�݂̒����uk-1�C�A�v�Ƀ_���p�[�����t���܂����B0.5�Ӑ^�J���Ɛ^�J�ǁi�O�a1��/���a0.6�Ӂj�𗘗p���܂����B |

|

-6. |

�@�����@�́u�́E�g�����i���������j�v���狳���Ē������A�C�f�A�ł��B�@�_���p�[�̐^�J���́u�Ă�����v���Ă��Ȃ��̂ŕ������킸���ł��C�A���_�łȂ���ĊԊu���L����Ȃ��̂ŏ\���ł��B�@�Ȑ���ł��Ǐ]���܂��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-7. |

�����̊m�F�B |

|

|

|

|

| |

.jpg) |

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

�u�����(EH103)�v�̐���L�Ɠ������e�ł��B�ڍׂ͂�����������������B |

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�L�b�g�̂܂܂��Ɓu��g�v�̈ꕔ����ʂł͂ݏo���B |

|

-2. |

�@�㕔�̈ꕔ�i�ԐF�ň͂����j�������P�����܂��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

�@���łɁu�ʎY�ԁv�̒�R�킪2�Ƃɔz�u����Ă��鎖���L���܂������L�b�g��3��̃^�C�v(�����)�ł��B�@�܂��C�斱�����̊g��ɔ����@�B���Ƃ̎d��̎�t���ʒu��ύX���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�@���͑�g�Ɛڍ����邽�߂����ʼn��H���Ă����܂����B |

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�d�ؔ̈ʒu�m�F�B�@�ʎY�Ԃ�L=50(mm)�ł��B�@ |

|

-2. |

�@��R��E�@�펺��2��ɉ����B�@�L�c�g�i����ԁj�̂Ɣ�r�B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-3. |

�@�d�ؔ̈ʒu�C��R��E�@�펺�̔z�u�����ߐؒf�B |

|

-4. |

�@����C�D�F�ɓh��܂����B�@�������₷������܂����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

| p)�@���Ƒ�g�̐ڍ��C�ԑ̂ւ̎�t�� |

|

|

| |

�@���ʁC�S���͌^�͏��i�����j�Ǝԑ̂Ƃ́u�l�W�v�Ȃ����́u��̈����|�����v�ŌŒ肳���Ă��܂��B�@�Ƃ��낪���̃L�c�g�ɂ͂��̂悤�Ȏd�g�݂͂���܂���B�@�܂��u��ԁv����������g��ł��܂��ƕ����o���Ȃ��悤�ɐ����Ă��܂��B�@���ރ��f���Ȃ̂Ŏd���Ȃ��̂ł�������ʏ�̓S���͌^�̎d�l�ɂ��������̂ł��B |

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�v���X�`�b�N���A���O����[�c�{��;5�~5]�𗘗p���ԑ̂ɓ\��t���܂����B�@���̃A���O���̔���1mm(=1t)�Ȃ̂Ńl�W��̑��̂ݍX��1mm���̃v���ނ�\��t�������҂��܂����B�@�A���O���̈ʒu�́u��g���v�u�����v�����m�ۂ��܂��u�ԑ̐�����6.7(mm)�v�̈ʒu�֓\��t���܂����B |

|

-2. |

�@��g�͉��̎ʐ^�̂悤�Ɏ��܂�܂��B�@���ۂ͑�g�ɉ����Ԃɏ����͂܂�܂��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

| |

|

�g�b�v�y�[�W |

|

|

���⍇�� |

|

|

|

| |

|

��^���f�� |

|

|

�A�I�V�}�������ގЂ�EH10��ʎY�Ԃɉ��H(EH1015) |

|

|

|

�p���^�O���t�̐��� |

|

|

��Ԃ̑g�ݗ��� |

|

|

�����@��g�ݗ��āC�h�� |

|

|

�����C�G�L |

|

|

|

| |

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

_Line(RIMG8886 340_255px).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)