| |

| �@ �A�I�V�}�������ގЂ�EH10�g���L�`����ԕҁ`(1/50 scare) |

| |

| |

EH10����ԁFEH103����L |

|

| |

1.�ԑ̂̑g�ݗ��ĉ��H |

|

|

| |

�@�A�I�V�}�������ގЂ�EH10�̃f�B�X�v���[���f���́u����ԁv�ɋ߂����Ƃ��u�O�����v�Ő����v���܂����B�@�������Ȃ��瑽���̎蒼���ӏ������݂��Ă����܂��B�@�ȉ��Ɏ蒼���ӏ����ȉ��̒ʂ�L���܂��B�@���l���́u�K�{�v�Ƃ̓L�b�g�ɕK���{���Ăق������H�ł��B�@ |

|

| |

|

|

| |

| �蒼���ӏ��ꗗ |

| No. |

�ԑ̉��̏C������щ��H�ӏ� |

�ڍ� |

12 |

���l |

| a) |

���ʑ��g�� |

���ʑ����L�����B�������������ԓI�ɏC���B |

�� |

�K�{ |

| b) |

�����̋@��������C���j�^�[�ق��̍폜 |

���j�^�[�͗ʎY�ԃ^�C�v�Ȃ̂ō�蒼�����߂ɍ폜�B |

�� |

�K�{ |

| c) |

�ԍ�����ѐ����H����ق��폜 |

EH103�́u���Łv���ł���O�Q�[�W�p�𗘗p����B |

�� |

�K�{ |

| d) |

�ȑ�(�A���ʂ̑�)���ӂ������� |

���j�^�[���l�C�ȑ��͖��ߍ���œP���B |

�� |

�K�{ |

| e) |

���ʁE��������lj� |

�L�b�g�̒����폜���V���ɐ݂��܂����B |

�� |

�K�{ |

| f) |

���̐��� |

�A����C���̃X�N���b�`�B |

�� |

|

| g) |

���ʑ�(H�S����)�̐��� |

���ʑ������B�@�L�b�g�̑��͑�`�Ȃ̂Ŕp���B |

�� |

|

| h) |

���ʏ���сi��i�сj�̐��� |

���ʏ���сi�ʏ́g�Ђ��h�j�̑傫�����B |

�� |

|

| i) |

�ђʖy�̃X�N���b�` |

���̍H������1�ԑ́C��2�ԑ̂Ƃ��ċ�ʂ����B |

�� |

|

| j) |

���ԓn��d���ǂ̃X�N���b�` |

�ђʖy�ɒ��ԓn��d���ǂ�t�������܂����B |

�� |

|

| k) |

�����ヂ�j�^�[�̐��� |

���j�^�[�i�ЃK�[�����h�x���`��-�^�t�j�̃X�N���b�`�B |

�� |

�K�{ |

| l) |

��g�̌㕔�̈ꕔ���폜 |

���炩�ɐv�~�X�ȉӏ��Ȃ̂ŏC�����K�v�B |

�� |

�d�v�E�K�{ |

| m) |

��c�ʒu�i�{�M�[�Ԋu�j�̕ύX |

�ʎY�Ԃ�4950mm��蒷��5000mm�ɑΉ��B |

�� |

|

| n) |

���̐���C��g�̌Œ� |

��Ԃ������o����悤�Ƀl�W�~�߂ɕύX�B |

�� |

|

| p) |

�p���^��y�ѕ��ݔ̐��� |

�p���^�䂨��ѕ��ݔi���j���X�N���b�`�B |

�� |

�ԑ́E���� |

| *) |

����r���ō���(No)�������鎖������܂��������lj��v���܂��B |

|

|

| |

|

|

| |

�ł́CNo.���ɂ������v���܂��B |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@���H�O�̒��Ђ�6.5mm�B�@EH10�炵�����������Ȃ��ő�̖��ӏ��ł��B�@������ŏI�I��4mm�܂ŋ��߂�B�B |

|

-2. |

�@�����Ȃ�-1.�̂悤��4mm�܂�.���Ђ����߂Ă͂����܂���B-4.�̉ߒ����ӂޕK�v�����邩��ł��B�@���̂��߂܂�������5mm�܂ō��4����R(=4mm)��t���܂��B�@���ԁi��ԁj���o����̂�3mm�p�_�Ŗ��߂܂��B�@�E�̎ԑ͖̂����H�B�B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-3. |

�@�����i�����j����Ȃ��߂��l�q�B |

|

-4. |

�@���i�����j�͓����������ČX��t���܂��B�@�ڍׂ�e-4.���Q�Ɖ������B �X��t��������4mm�Ɏd�グ�܂��B�@���̌��ʁC�����̋Ђ�-1.�̂悤��48mm�ɐ���܂��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

| b) �����̋@��������C���j�^�[�̍폜 |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@����̋@��������C���j�^�[�����i�P���j���܂��B |

|

-2. |

�@���ߖ߂��ނ͐��������j�^�[���犈�p���܂����B�@�K����R�����Ă���̂ōD�s���ł����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-3. |

�@���ߖ߂�����ԁB ���H�O�͂��̕������i�ɐ����Ă��܂����B�@���łɁu�M�����ǁv�p�̌����ӂ����܂����B�@ |

|

-4. |

�@���ߖ߂����Ƃ���͗��i�����j�����瓖�Ĕ�\��⋭���܂���[���ł�]�B�B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

| c) �ԍ�����ѐ����H����ق��̍폜 |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@���삷����q��3���@�Ȃ̂Ŏԍ�����藎�Ƃ��܂����B ���ł̐���������OJ(O)�Q�[�W�p�Ɣ�r���Ă���l���邱�Ƃɂ����͎c���Ă����܂��B |

|

-4. |

�@���łɑO�ʂ́u�萠�v���͖��߁C�J���e�R��́u�X�e�b�v�v�͍����܂����B�o��i�����j���͂����͂���܂���ł����̂ŁE�E�B�������R�Łu�M�����ǍE�v�����߂܂����B�B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�ȑ��͗ʎY�Ԃɂ͗L��܂���������Ԃɂ͖����̂Ńv���łӂ����܂����B |

|

-2. |

�@���i�����j����0.5t�v���𗠑ł����ĕ⋭���܂����B |

|

| |

_End side(RIMG8801 340_255px).jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@��̎����ɑ��ăL�b�g�̒������͑S���`�قȂ��Ă��܂��B�@�������͐���C��蒼���������̂ł��B |

|

-2. |

�@�L�c�g�̒���P�����u0.5t�̃v���v��\��܂����B ���Ƃ�H�S�������ۂɃv���̒n�����ł͌��ɂ����̂�-3.�̂悤�ɂ��Ƃō��h�肵�܂����B |

|

| |

.jpg) |

|

_FrontMask-4(RIMG8798 340_255px).jpg) |

|

| |

-3. |

�@���́u1.2�ӂ̐^�J���v�����H�������̂ł��B ������i�ׂ��Ă��ǂ������Ǝv���܂��B |

|

-4. |

�@���Ƌ��̏ڍא}�i�d���Ԃ̉Ȋw�E�ʊ�64������)�B �͌^����ɂ������⑫�v���܂����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@����Ԃ̓o�ꎞ�ɂ͘A����E�����ԑ̂ɂȂ����Ă���悤�Ɍ����܂��B�@�����ŃL�b�g�Ƃ͕ʂɃX�N���b�`���܂����B�@�������̓L�b�g�̃p�[�c�����ƂŎg���܂��B |

|

-2. |

�@����t�������ʁB�@�������̓L�b�g�̂𗘗p�������ł��B �A���������i�K(5.;�����@��̑g�ݗ���)�ł��������܂��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-3. |

�@��1�ԑ̂Ƒ�2�ԑ̗̂����ɓ���t�����Ƃ���B |

|

-4. |

�@�����ɃX�J�[�g��t���Ă݂�B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@���ʂ̑��́u�����`�v�̂͂��ł��B ��`�Ɍ����闝�R��e-4)�̒ʂ�ł��B�����̃K���X���T�C�Y��1100�~590(mm)�̒����`�ł��B |

|

-2. |

�@���̑�`�Ɍ����鑋�ł����V�ܓ��̃v�����f�����͂��ߑ����̖͌^�������Ȃ��Ă��܂��B�@�G��̐��E�Ȃ炱��ŗǂ������m��܂��C�����ʂ�ɂ��������̂ł��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-3. |

�@�L�b�g�̐��ʑ��iH�S���j���u��`�v�ɐ����Ă��܂��B�@EH10��101(103)�`�E���d�ƈقȂ����ɉ��s��������̂Ő��ʂ��猩��Ƒ�`�Ɍ�����킯�ł��B�@���ߕ��ł͉��L�̂悤�ɂ͐��炸��`�ɕ`����܂��B |

|

-4. |

�@H�S���͉��̌��݂��o�Ȃ��悤�Ɂu0.3t�̃v���v���琻�삵�܂����B �@�����̑��̑傫����1100�~590(mm)�̒����`(����8mm)�ł��B �͌^�ł�22.5�~11.5(mm)�Ƃ��܂����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�u0.5t�̃v���v���琻�삵�܂����B ��i�́u����ԁv�p�C���i���u�ʎY�ԁv�p�ł��B |

|

-2. |

�@��i�́u����ԁv�p��p���O�ʂɓ\��t���܂����B �@�\��t����C�����܂����B�@�����EH10�炵������܂����B |

|

| |

_Line(RIMG8886 340_255px).jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

���̉��H�ɉ����āu��1�ԑ́v�Ɓu��2�ԑ́v����ʂ��Ȃ��Ă͐���܂���B�@���H�̂قƂ�ǂ͑�2�ԑ̑��ɐ���܂��B |

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�L�b�g�̖y�͌Œ莮�ō\�����قȂ�܂��B�@���������f�B�X�v���[���f���Ȃ̂Ŏd���L��܂��E�E�E�B�@�܂��C��2�ԑ̑��́u�y�g�v���c�����������܂��B |

|

-2. |

�@�����C��1�ԑ̑��ł����C������͖y�g���̂��̂������܂��B�@����������Ɂu���v��\��܂��B�@��1�ԑ̑��̖y�Ɋւ�����H�͏I���ł��B�@���͂��ƂŐ蔲���܂��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-3. |

�@�ȍ~�́C��2�ԑ̑��̉��H�ł��B�@�y�͗m�����琻�삵�܂����B�@�@�܂��C��1�ԑ̂̐��ւ́u������v�����l�ɗm���Ő��삵�܂����B |

|

-4. |

�@�ŏ��̓v���X�`�b�N�i0.5�v���j�Ŏ��삵�܂������������Ȃ��̂ō�蒼��������ł��B |

|

| |

.jpg) |

|

_PlasticHoro(RIMG8984 340_255px).jpg) |

|

| |

-5. |

�@�y�̉�����́u�V�����_�[��̃o�l�v����p����1�ԑ̂̐��։������Ă��܂����B�@���̃V�����_�[�͐^�J�p�C�v�𗘗p���܂����B �y�g���̃p�C�v���V�����_�[�ł��B |

|

-6. |

�@�y�̏㕔�́u�o���h��̃o�l�v����p���Ă��܂��B�@�����͂����ƍ����ʒu�ɒ����Ă��܂����C�L�b�g�̖y�g�����Ƃ��̈ʒu�ɐ��邩�Ǝv���܂��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-7. |

�@�V�����_�[���瓮�삵�Ă���_(�����t���_)�͖y���֎��t���܂����B�@�{���Ȃ�C����̓V�����_�[�����Ɏ��߂��X�v�����O�ŐL�k����킯�ł����f�O���܂����B |

|

-8. |

�@�㕔���o�l�ŕ�������\���ɐ����Ă��܂����B�@���̃o�l�́u�א��i0.2t�j�v���g�p���܂��B�@�g�ݍ��݂͎ԑ̂̓h����ɑ������܂��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

�@�����܂Łu���Ԃ킽��d����v���ȗ����Ă��܂������C����ς萻�삷�鎖�ɂ��܂����B�@ |

|

| |

|

|

| |

| j)�@�lj��H�� �F ���ԓn��d���� |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�܂��y�̉��������Ɂu�d����v��lj����܂����B |

|

-2. |

�@�@�}�ʂ������܂��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-3. |

�@�L�c�g�̑g�ݗ��Đ������Œ��ԘA���_�����鏊�͖{���u�ɏՊ�v�ł��B�@���̂��ߑ�1�ԑ�, ��2�ԑ̂Ƃ��ɂ������v���ނŖ��߂܂��B�@���̏�̌��́u���ԓn��d����i�ł�Ƃ��j�v�̊ђʂ��錊�ł��B |

|

-4. |

�@�^����͋q�Ԃ̂悤�ȁu�_���p�[�v����p���Ă��܂�������́u�́E�g�����i���������j�v�̃A�C�f�A���g�킹�Ē����܂����B ���̕�����EH1015�̃T�C�g���Q�Ɖ������B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-5. |

�@��1�ԑ�(�E), ��2�ԑ�(��)�����킹����ԁB |

|

-6. |

�@��1�ԑ̂̏ꍇ�͉��L�̂悤�Ɏ蒼���܂����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

-5. |

�@���j�^�[��t����܂��B�@��ŋC�������̂ł����C���݂�0.8mm�ɂ��܂�����0.5mm���x�ŗǂ������ƌ�����Ă��܂��B |

|

-5. |

�@���͂Ƀ{���g��\�����܂����B�@�{���g��0.7mm�^�J���������ĐA�����݂܂�����0.6mm�ł��ǂ������Ǝv���܂����B�@���C���i�����j������u�Ԑڒ��܂ŌŒ肵�܂����B�@���S�Ɍł܂����烂�j�^�[��t�����炩��0.3mm���x�����c�������܂����B �@ |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-5. |

�@���j�^�[�i�{�́j��0.4t�^�J�ō��܂����B�@�ŏ���0.5t�̃v�����l���܂������C�ꕔ�ׂ��Ƃ��낪����������O���\�ɂ��邾���̋��x�������܂���ł����B |

|

-5. |

�@�ЃK�[�����h�x���`���[�^��0.3t�^�J����X�N���b�`���܂����B�@���̈�Q�̓x���`���[�^���͂ޘg����ł��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-5. |

�@�ЃK�[�����h�x���`���[�^�̏ڍׁB |

|

-6. |

�@�ЃK�[�����h�x���`���[�^������̈ʒu�֎�t���܂����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�ԑ̂̉��H�������ĖO���Ă��܂����̂ő�g�߂Ă�����d��Ȗ������܂����i�傰��(^_^)�j�B |

|

-2. |

�@��g���ԑ̂ɂ��Ԃ���Ƒ�g�̌�����ԑ̂����яo�Ă��܂��܂��B�@�����͉��L�̒ʂ��ł����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-3. |

�@��g�㕔�̈ꕔ�i�ԐF�ň͂����j�������܂��B |

|

-4. |

�@�܂��́C�G���h�~����-2.�̏o������ɓ����鏊�����܂��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-5. |

-3.�̕��@���ȕւȂ̂ō�肩���̗ʎY�ԗp�Ƌ��ɉ��H���{���܂����B |

|

-6. |

�@���̉��H��͎ԑ̂����Ԃ��Ă���g����������Ɏ��܂鎖���m�F�o���܂��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

���ݔi���ݔj�Ɛ���̉������K�v�ł����B |

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�p���^��̓X���b�g��݂��͂ߍ��݂܂����B�@���̌�C�u�Ԑڒ��܂ŌŒ肵�܂����B |

|

-2. |

�@�ʒu���߂ɂ͊ȒP�Ȏ���(�^�J��)�𗘗p���܂����B�@���̎���̓p���^�O���t�쐻���ɂ����p���܂��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-3. |

�@����Ԃ̃����{�[�h��3��������Ă��܂��B�@���L�͑O�ʂ̃����{�[�h�ł��B �ؖڂ̓I�[�o�[�Ȃ̂ō�藎���܂����B |

|

-4. |

�@�ʕ���(�K�[�����h�`�x���`���[�^)�̊Ԃɂ��郉���{�[�h�̓��j�^�[����t���Č������킹�Ŕz�u���܂����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

-5. |

�@�p���^��e�̃����{�[�h�͒������������܂����B�@�������������킩��Ǝv���܂��B�@�ԑ̂̌��ɂ��鐅����������܂����B |

|

|

|

|

| |

.jpg) |

|

|

|

| |

|

|

| |

| n)�@���㒆�ԓn��V�q��̃X�N���b�` |

|

|

| |

�@��1�ԑ̂Ƒ�2�ԑ̂̕���n��ɌW���V�q��i�ʌ`�j�ƃp���^�O���t����̈����ʂ��ɌW���V�q����X�N���c�`���܂����B�@��҂̊V�q��͎���Ԃ����Ɋւ���@��ł����������[�J�[�ɂ���Ă��̐����قȂ�܂��B�@EH103�̏ꍇ��1�ӏ��ł��B |

|

| |

|

|

| |

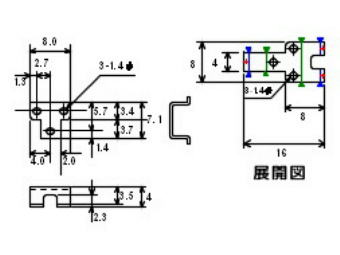

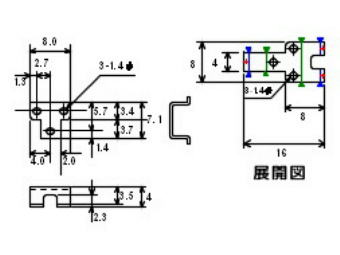

|

�@�ʌ`�̊V�q��(No.;C-4)�̓L�b�g�ɕ������Ă��܂����V�q�ƈ�̂Ɛ����Ă��Ď����I�łȂ��̂Ǝ�t�r���ȈՂŎ����I�łȂ��̂ŃX�N���c�`���܂����B |

|

|

�@�^�J��(0.4t)�ŃX�N���b�`���܂����B�@���̓W�J�}�͉��L�̒ʂ�ł��B�@�ʎY�Ԃ̏ꍇ�����l�ł��B |

|

| |

.jpg) |

|

|

|

| |

|

�@�������㒆�ԊV�q��C���̓p���^�O���t����̈����ʂ����i��j����V�q��B�@���C����PS15�p�p���^��ł��B |

|

|

�@�ŏI�I�ɂ͍X��2�lj����鎖�ɐ���܂����B�@�ڍׂ́u3.�p���^�O���t�̐���, �B-3�v���Q�Ɗ肢�܂��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@����Ԃ̃{�M�[�Ԋu�͐}�ʏ�C1/50��38mm�ł��B �K����g��1mm�������Ă��ԑ̂Ɏ��܂鎖���킩�����̂�-2.�̒ʂ�1mm�������܂����B�� |

|

-2. |

�@�L�b�g�̐��@�͗ʎY�Ԃ̐��@�F37mm�ɍ��v���Ă��܂����B����Ԃɂ��ׂ����������g��ؒf���C1t�v���ނ��͂��݉������܂����B ��g�̋��x��ۂ��ߗ��ł����܂����B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�v���X�`�b�N���A���O����[�c�{��;5�~5]�𗘗p���ԑ̂ɓ\��t���܂����B�@���̃A���O���̔���1mm(=1t)�Ȃ̂Ńl�W��̑��̂ݍX��1mm���̃v���ނ�\��t�������҂��܂����B�@�A���O���̈ʒu�́u��g���v�u�����v�����m�ۂ��܂��u�ԑ̐�����6.7(mm)�v�̈ʒu�֓\��t���܂����B |

|

-2. |

�@��g�͉��̎ʐ^�̂悤�Ɏ��܂�܂��B�@���ۂ͑�g�ɉ����Ԃɏ����͂܂�܂��B�@ |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

-1. |

�@�m���i0.4t�j���琻�삵�܂����B |

|

-2. |

�@����Ԃ̑�g�֏u�Ԑڒ��܂ŌŒ肵�܂����B�@�ʒu�͌����܂ł��Ȃ��斱���������ł��B |

|

| |

.jpg) |

|

.jpg) |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

�g�b�v�y�[�W |

|

|

���⍇�� |

|

|

|

| |

|

��^���f�� |

|

|

�A�I�V�}�������ގЂ�EH10������Ԃɉ��H(EH103) |

|

|

|

�p���^�O���t�̐��� |

|

|

��Ԃ̑g�ݗ��� |

|

|

�����@��g�ݗ��āC�h�� |

|

|

�����C�G�L |

|

|

|

| |

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

_End side(RIMG8801 340_255px).jpg)

.jpg)

_FrontMask-4(RIMG8798 340_255px).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

_Line(RIMG8886 340_255px).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

_PlasticHoro(RIMG8984 340_255px).jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)